【2023年11月】「S&B予約でいっぱいの店・ポモドーロ」をレビュー【リニューアル】

藤咲

ふろりあんず

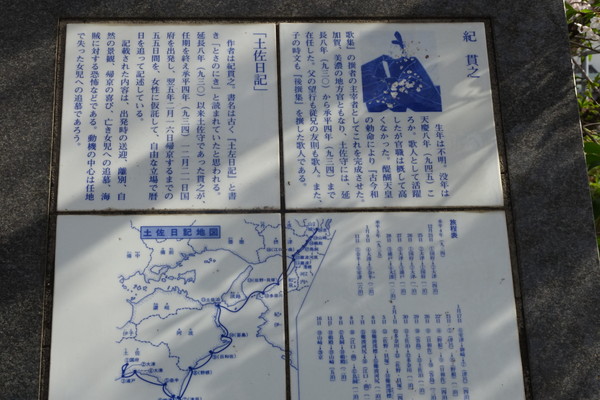

高知市大津の舟戸という地区にある、『土左日記』の作者、紀貫之を説明したモニュメント。路面電車の舟戸電停から歩いて3分ぐらいです。

紀貫之は西暦930(延長8)~934(承平4)年の土佐の国司です。

かつて国府があった旧国府村(南国市)には当時の史跡も多く残されており、「土佐のまほろば」と呼ばれています。

紀貫之は当時には珍しく?清らかな政治をしたようで、慕われていたようです。そのため京に帰る際も、多くの人が見送りしたり、宴を開いて別れを惜しみました。その様子は『土左日記』にも記述があります。

この他にも「紀貫之舟出の地」と書かれた碑が、大津小学校の敷地内にあります。

しかし、実際の舟出の地がどこだったか定かではありません。現在の関地区(大津小学校よりもう少し東)あたりという意見もあります。大津のどこかであっただろう、ということだけは確かのようです。

当時は大津のあたりまで海岸線が入り込んでおり、田辺島地区などは名前の通り島でした。

よく『土佐日記』と書かれますが、もともとは『土左日記』であり、 研究論文や書籍でもこちらの表記を採用する人は多いです。

もう少し付け加えると、「土」に「、」がついている場合があります。これは紀貫之自筆の文書を筆写したとされる文献に、「、」がついているためです。土佐銘菓「土左日記」も、こちらの「、」あり表記になっています。

「女性仮託」を行ってひらがなで記述することで、当時の男性に求められた漢文による「記録としての日記」の体裁にとらわれず、自由な立場でものを書くことが出来たようです。