【レビュー】クリームチーズベジ【モス期間限定】

藤咲

ふろりあんず

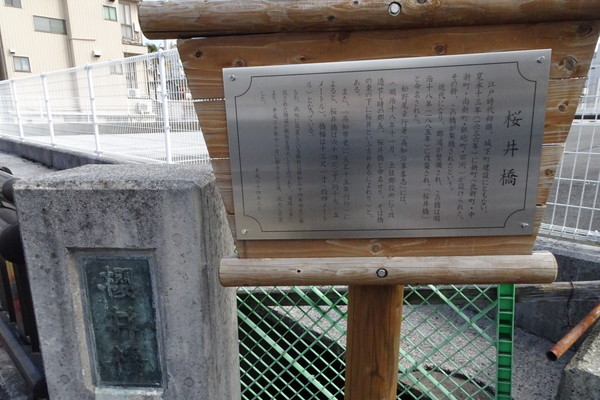

はりまや橋小学校の東、新堀川にかかる橋です。

写真に写っているのは親柱で、昭和34年につくられたものを復元して設置されました。

寛永十三年(1636年)に城下町整備が行われ、新町(北新町・中新町・南新町・鉄砲町・田渕)が設けられ、その際に、この橋が架橋されました。

明治18年(1885年)に改築され、近くに「桜井」という古井戸があったことから、「桜井橋」と命名されたそうです。

その後も改築や撤去が行われ、現在に至ります。

このあたりを見回しても、今は橋という感じはあまりしません。

平成20年(2008年)の11月に道路工事が行われ、橋本体は撤去されてしまったからです。

平成の間に高知の市街地は道路がどんどん出来て、高知駅周辺をはじめ昭和の面影はどんどん無くなってしまっています。

桜井橋のそばにある桜井跡(高知市保護史跡)。

寛政十二年(1800年)十代藩主豊策(とよかず)のとき、城下町奉行だった馬詰権之助親音(もとね)が作らせた「揉貫き井戸(もみぬきいど)」の跡です。

このあたりはもともと潮田の埋立地だったこともあって、当時は水質が悪く、住民は近くの川の水を飲料にしていました。そのため、親音が近江国から井工を4人呼んでつくらせたそうです。

近くに桜の木があったので、「桜井」と名づけられました。