日本の風呂文化と「季節湯」

季節の移り変わりをのんびりと楽しむ余裕がない現代。例えば、端午の節句に「菖蒲湯」に入ったり、冬至の日に「ゆず湯」を楽しむ、なんてことも実際にはしなくなりつつあります。

日本には昔から、四季折々の季節にちなんだ植物を湯船に入れて楽しむ、「季節湯」というお風呂文化があるのだそうです。現代日本人はあんまり知らないし、やってないですけれども。

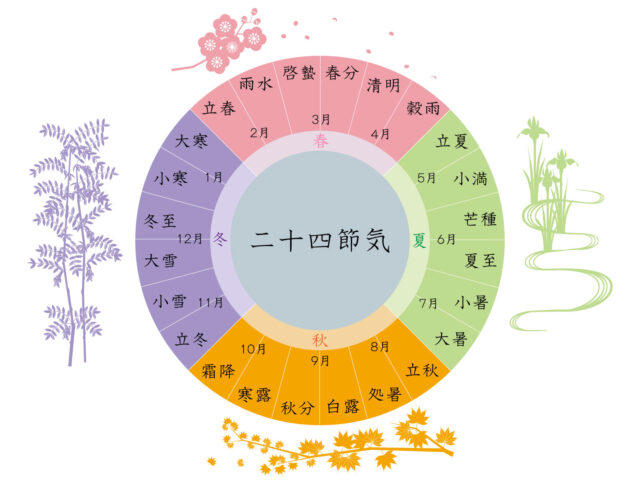

毎月の季節湯は、1月:松湯、2月:大根湯、3月:よもぎ湯、4月:さくら湯、5月:菖蒲湯、6月:どくだみ湯、7月:桃湯、8月:はっか湯、9月:菊湯、10月:生姜湯、11月:みかん湯、12月:ゆず湯、となっています。

日本の風呂文化の歴史

日本の風呂文化の歴史を、簡単にみていきます。

古来から、神道の風習には「禊(みそぎ)」というものがありました。これは「川や滝で身を清める」という慣習です。

6世紀に日本が仏教が伝来して以降、寺社では薬草なども入れた蒸し風呂が行われ始めます。

12世紀頃の平安時代末期には「湯屋」も出来始め、時代がくだるにつれて風呂を楽しむ習慣が広まっていきます。

17世紀に日本が江戸時代に入ると、江戸の「からっ風」が吹く気候なども影響し、銭湯が流行するようになります。蒸し風呂だったものも、お湯につかるスタイルに変わっていきました。

毎月の「季節湯」

1月 松湯

”不老長寿”の花言葉を持つ「松の葉」を入れます。

「松」は門松にも使われるように、冬でも緑の葉を保つ、常緑樹です。その様子から、生命力、不老長寿、繁栄の象徴とされています。「不老長寿」は松の花言葉でもあります。

また、「まつ」という言葉は「神を待つ」につながるとも言われます。

「松の葉」には精油成分も含まれており、精油やアロマオイルとしても活用されています。

そしてこの精油成分に肌を刺激する作用があることから、血行を促進するため、「松湯」は寒い季節に入るのにもぴったりなのです。「香り」も良いですね。

「松湯」に使う「松の葉」は、正月飾りのものを使っても大丈夫です。茶色い部分は取り除き、緑の部分だけを使用します。

生の葉をそのままお湯に浮かべるだけでも良いですが、松の葉を煮出して煮汁だけを使用すると、精油成分がしっかり抽出され、効果が高いようです。

※「松の葉」にときどきついている松の樹脂は皮膚かぶれを起こすことがあるので、「松の葉」はぬるま湯でしっかり洗ってから使用しましょう。

2月 大根湯

”来福”を意味する縁起物である「大根」を入れます

3月 よもぎ湯

薬草にも魔除けにも使われる「よもぎ」を使います。

「よもぎ」は古来より薬草として使われてきた植物です。「艾葉(がいよう)」とも呼ばれ、漢方薬として使われたり、お灸に使うもぐさの原料にもなっています。

よもぎ湯をつくる場合は、よもぎの先端から10~20cmぐらいの若い葉を使います。摘んだ葉を洗ってから細かく切り、水から煮出して、その煮出し汁をお風呂に入れて使用します。

乾燥よもぎ(艾葉)を煮出して(煎じて)もOKです。

生のよもぎからつくるのもめんどうですし、乾燥よもぎ(艾葉)を手に入れるのもたいへんなので、市販のよもぎ湯パックや粉末を利用するのが良いかもしれないですね。

4月 さくら湯

桜の樹皮や花びらを入れる、春のお風呂というイメージの季節湯です。

5月 菖蒲湯

菖蒲は邪を払う草とされ、古くから親しまれた薬草です。「菖蒲湯」は、現代でも比較的行っている家庭も多そうです。5月5日の「端午の節句」によく行われる行事です。

「菖蒲(shoubu)」は邪気払いの目的で使用する他に、武道や軍事を重んじる意味の「尚武(shoubu)」や、勝ち負けを意味する「勝負(shoubu)」に通じるとされています。

入れ方は、長いまま入れたり葉を刻んで入れたりと、さまざまです。

刻んで入れた方が、香りが立ち、成分も湯に染み出します。刻んだ場合は掃除がたいへんなので、ガーゼなどに包んで入れるのもありですね。

※端午の節句の飾りとして「花菖蒲」が添えられますが、これは「菖蒲」とは違うものなので、お風呂には入れないようにしてください。

本来の「菖蒲湯」

本来の菖蒲湯は、5月4日の夜に菖蒲を枕の下に敷いて眠り、翌日にその菖蒲をお風呂に浮かべて無病息災を願う、というものです。

旧暦では5月頃は梅雨にあたり、自然災害や病気も多い頃で、そうした災いを菖蒲やよもぎなどの力で追い払おう、と人々は考えました。

「菖蒲」は昔から身近な季節のアイテム

平安時代には、薬玉に菖蒲やよもぎを入れて吊るす行事が行われ、髪飾りに菖蒲を使うなど、季節のアイテムとして見た目や香りも重宝されていました。

江戸時代に入ると、武家では菖蒲の葉を刀に見立てて飾ったり、庶民の間でも「菖蒲湯」が行われるようになっていきます。

6月 どくだみ湯

民間療法にも使う「どくだみ」を入れたお風呂です。

7月 もも湯

魔除けにも使われる縁起物である「桃」。その「桃の葉」を使った季節湯です。

8月 はっか湯

暑い夏にメントールを含む薄荷を入れることで、スーとした体感が得られます。

9月 菊湯

9月9日の「重陽の節句」に入ります。「菊」は邪気払いを払い長寿を願う意味があります。

10月 生姜湯

身体を内側から温める効果のある「生姜」を入れたお風呂です。

11月 みかん湯

湯冷めしにくく風邪をひかない、と言われる「みかん湯」です。

12月 ゆず湯

「季節湯」のなかで、もっとも一般に浸透しているのがこの「ゆず湯」です。「冬至の日」に「ゆず湯」に入ると、一年間風邪をひかないと言われています。

「冬至(とうじ)」は一年でもっとも昼が短く夜が長い日。冬至を境に、再び太陽の力が強くなっていく、とも解釈される日です。

※ゆずの皮に含まれる「リモネン」という成分には皮膚刺激があるので、肌の弱い方やお子さまは注意が必要です。

なぜ冬至にゆず湯に入るのか?

なぜ冬至にゆず湯に入るのでしょう?

その理由は、駄洒落とお風呂の大好きな江戸っ子が「冬至」と「湯治」をかけたことが始まりとされています。「ゆず」は「融通がきく」ともつなげて、こちらも言葉遊びとなっています。

ゆずの収穫期も9~12月で、冬至の頃に果実が手に入るのもちょうど良いです。

またゆずには血行促進の効果もあり、皮に含まれる成分により湯冷めもしにくくなります。