【春の七草】「七草がゆ」をつくってみた【人日の節句】

6日の夜にスーパーに行ったら、七草がゆのセットがたくさん売られていました。

フリーズドライのものもあれば生の草?まで、それはいろいろ。

でもわたし、七草がゆって食べた記憶ないんですよね。つくりかたも知らないけど、正解もわからない。こういう人って多いんじゃないかと思うんですけれども。

だからちょっと調べてつくってみたよ。前半は「七草」について調べた内容、後半はつくりかたを書いています。

つくりかた自体はネットで検索したらいろいろ詳しいのがたっくさん載っているので、ここではかいつまんで説明しています。

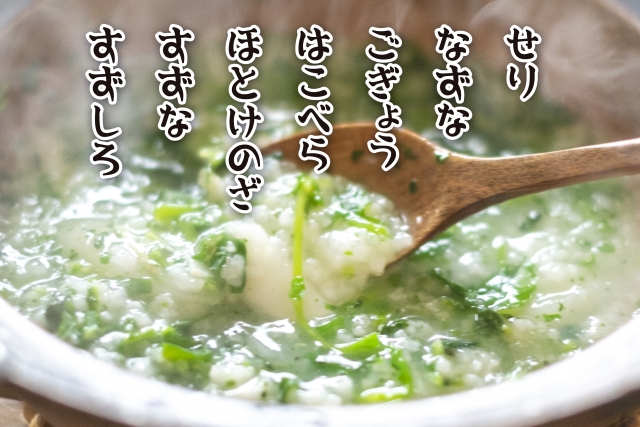

七草がゆとは

七草がゆというのは、新春1月7日の朝に食べる日本の料理で、春の七草や餅などを具材とする塩味のおかゆなのだそうです。

あれ、朝に食べるものなの?もう当日の夕方なんですけど。何なら今からつくろうかと思ってたんですけど。。。まあいいや。

食材は、地域によって違うのだそうです。

新たな一年の無病息災を願うとともに、お正月の祝膳や祝酒で弱った胃を休めるために食べるとも言われています。

平安時代にはすでに行われていた風習なのだそうです。歴史ありますね。そこから時代を経て、室町時代に当時の汁物の原型になった、とも言われています。江戸時代に定着した、とも。

「春の七草」には何がある?

春の七草に数えられるのは「芹(せり)・薺(なずな)・御形(ごぎょう)・繁縷(はこべら)・仏の座(ほとけのざ)・菘(すずな)・蘿蔔(すずしろ)」の七種です。

これらは『源氏物語』の注釈書である『河海抄(かかいしょう)』に記載があり、その後この読みと順番で定着したそうです。

つくってみたよ

某所で半額になっていたので、7日の夜にセット売りしてたのを買ってきました。1パックでだいたい2~3人前になるらしいです。

そして8日の朝につくってみました。味付けは塩のみでOK。

七草は洗ってから下茹でし、研いだ生米を鍋などにそのまま入れてつくりますよー。

「すずな(カブ)」「すずしろ(ダイコン)」

まずはこのふたつを切って塩で下茹で。葉物よりも長めに茹でるので、先にやります。2分ぐらいでいいらしいです。

「すずな」は「カブ」のことです。春の七草セットにはちっちゃいカブが入ってました。

「すずしろ」は「ダイコン」のことです。こっちもちっちゃいダイコンがセットに入っていました。

「せり」「なずな」「ごぎょう」「はこべら」「ほとけのざ」

もはやどれがどの草かわかりません。写真が一種類足りないのはご愛敬。撮影はしてあるのだが、判別がつきません。

まずは「せり」。これはたぶんあってそう。

ここからあとは判別つきません。なんとなくそうかな?というのはあるのですが。。。

これらもさっと下茹でします。よく洗ってから、根っこを取り、塩でさっと茹でます。20~30秒ぐらいで良いそうです。

鍋から取り出したら、熱いので水に晒して冷ましちゃいます。そして水気をしぼり、ざくざくと切っておきます。

「生米」を茹でる

生米をしっかり研いでから鍋などに入れ、水を加えます。

分量は、七草セット1パックあたり、生米0.5合ぐらい、水600㏄ぐらいです。

そして米と水だけで、そのまま中火にかけます(米の漬け置きは不要です)。

鍋の大きさによっては吹きこぼれるので注意しましょう。実際、わたしも土鍋のふたをしていたらぴゅーっと汁が飛び出てきたので慌ててふたを取りました。。。動画取ればよかった。

ふたはしてもしなくても大丈夫みたいです。水が減りすぎたら足すことにしましょう。

沸騰した頃に一度かき混ぜて、焦げ付きを予防します。あとはほったらかしで、20分ぐらい火にかけておきます。

これで一人用の土鍋にぴったりの量が出来上がります。

コンロが二口使えるなら、七草の下茹でと同時進行しちゃいましょう。

「七草」を鍋に投入

米がしっかり茹で上がったら、「春の七草」を全部投入。塩を2つまみぐらい入れて味付けします。

わたしは薄味でも十分なのですが、このあたりはお好みで。

できあがり

はじめてつくったわりに、いい感じにできました。

実食&感想

苦くて何となく美味しくなさそう、ってイメージがあったのですが、食べてみると意外に美味しい!

それほど苦みもなく、素朴で優しい味です。

市販の春の七草セット1パック、米0.5合でつくって、一人用土鍋たっぷりに出来上がりました。

2~3人前と言いつつ「これって一人前じゃない?」と思っていましたが、食べてみるとたしかに2人前ぐらいの分量でした。

ひとりでも全然余裕で食べきれる量ではあるのですが、やはり味付けがシンプルなのと水分が多いので、飽きてくるんです。まあ当然ながら全部食べましたけど。

思ってたよりもずっと美味しくて、簡単につくることができました。

だけど、ひとりあたりの量はそれほど多くなくても大丈夫かな、と感じました。

通常なら米0.5合でお茶碗一杯分ぐらいなので一人分ですが、七草がゆにする場合はそれで二人前、ぐらいの感覚でも大丈夫そうです。

「おかゆ」と「雑炊」と「おじや」って違うの?

どれもご飯が汁につかっているので似たようなものですが、調理法や味わいが違いますよ。

「七草がゆ」などの「おかゆ」は、炊いていない生米を鍋などに入れて調理します。

対して「雑炊」「おじや」は、炊いたご飯を使います。

「雑炊」は炊いたご飯を水で洗ってぬめりをとったものを使い、「おじや」は炊いたご飯をそのまま使います。……今まで知りませんでした。

【PR】一人用土鍋と鍋敷き

ここからは広告です。使い勝手のよい「ひとり用土鍋」と「鍋敷き」をご紹介します。

ひとり暮らしなら持っていると便利ですよ。どれも種類も多く、価格もピンキリです。

土鍋は使用前に、説明書きに沿って、汁漏れ予防の「目止め」処理をしてくださいね。

鍋敷きもあると本当に便利。鍋だけじゃなくて冷凍ピザとか焼いた皿にも使えますし。

わたしは無印良品店舗で買ったコルク製のを愛用しています。同じものはネット販売されていなかったので、今回は他メーカーさんのものをご紹介。

ついでに木製スプーンも。わたしの使っているものとは違いますが、こんなのもありますよってことで。

土鍋から直接だと、なんとなく金属スプーン使いたくないんですよね。木のスプーンは食洗器が使えないものが多いので注意です。