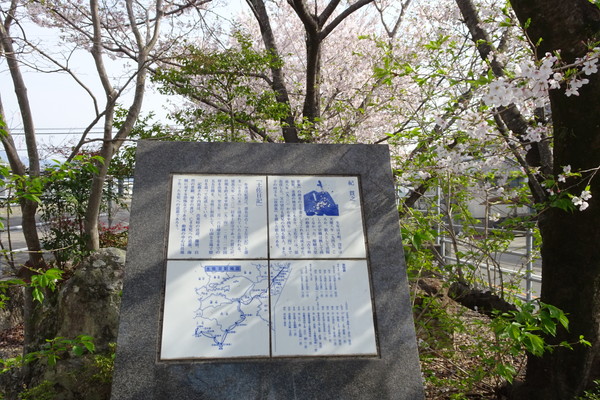

【高知市】新堀橋~「亀甲積み」の石垣【2019~2020年】

高知市中心部からほんの少し東側に向かうと、横堀公園へと向かう「新堀橋(しんぼりばし)」があります。見事な石垣を見ることができるので、たまたま近くを通ってはっとする方も多いと思います。

このあたりは道路の拡張工事が行われる予定で、長期間の工事が見込まれています。それに伴い、石垣もいったんばらして組み直し、護岸もずらす予定です。

現在ある石垣の最古の部分は、幕末から明治にかけてつくられたと考えられる、横堀公園西の延長約34メートルにあたる「亀甲(きっこう)積み」の部分です。

この「亀甲積み」の部分は、道路整備のために11m奥に移動される予定です。この特徴的な折れ曲がりや石垣は、そのまま保持して再配置されます。

近所のマンションにも、「江戸時代の運河を守ろう」的な垂れ幕がかかっていました(2019.4)。

もともとは豪商の屋敷の一部

このあたりはもともとは豪商の竹村家(屋号は木屋)の屋敷で、石垣もその一部だったそうです。路面電車沿いには「木屋橋(きやばし)」もあります。

希少生物の棲みかでもある

この右岸(西岸)には大きな干潟があって、トビハゼやシオマネキといった希少生物が棲んでいます。

工事によってこの干潟が道路の下になって日当たりが悪くなるので、それらの生物を保護するために、干潟を左岸(東岸)に造成します。

工事に伴って発掘調査も進んでいます

上の写真で鉄板で覆われている部分にも石垣があり、泥に埋もれていました。泥に埋もれていた部分は、この写真では隠れていてよく見えませんが、貝殻が付着したりしています。

2020年10月の発表では、川床も掘って調べたところ、石垣の高さは最大約4.5メートルに達するそうです。

最大干潮時よりも深いところまで石垣があり、こんなに深く「どうして」「どうやって」掘ったのか、今のところ不明です。

また、石垣背後の土中からも、より古い時代の護岸跡が見つかっていて、現在も調査中です。